Dernière sortie de l'année avec les enfants de l'école. Pour la peine nous voilà partis à l'Herretang dont je vous repparlerai dans un prochain billet et que vous pouvez découvrir dans cette rubrique ICI. Il fait chaud et il n'y a pas un seul nuage en vu mais cela ne nous a pas empêché de voir énormément de choses.

La petite faune.

Attention où l'on pose les pieds ! Dans une tourbière telle que celle de l'Herretang la vie est partout et c'est avec une grande délicatesse que nous avons manipulé ces animaux. À gauche il s'agît d'un jeune crapaud commun (Bufo bufo) et à droite c'est un papillon posé dans la main, le ptérophore blanc (Pterophorus pentadactyla).

Le bruant jaune (Emberiza citrinella).

C'est un oiseau dont j'apprécie le chant. Le mâle se reconnaît à sa superbe couleur. Il se rencontre dans les zones dégagées entourées de buissons, de lisières et/ou de bosquets plus ou moins denses. On le trouve un peu partout en Eurasie du moment qu'il y a de la nourriture, à savoir des insectes, des graines et des baies.

La reine des prés (Filipendula ulmaria).

Avec l'écorce de saule blanc (Salix alba), elle a servit de modèle pour synthétiser l'aspirine. Elle aime les sols humides dans les quelles son long rhizome s'encre aisément. Bien que présente dans toute la France, elle est relativement rare dans les zones méditerranéennes. Elle peut être utilisée pour aromatiser les desserts.

La vie du chevreuil.

Le chevreuil (Capreolus capreolus) fréquente les zones fauchées de la tourbière car l'herbe qui y pousse est tendre. Les bois du chevreuil ne poussent que chez le mâle que l'on nomme brocard. Ils lui servent pendant la période de rut qui s'étale de juillet à août pour gagner le coeur des femelles. Quand on se promène en forêt, que l'on est un poil observateur et assez chanceux, on peut tomber sur ses bois qui peuvent atteindre 25 centimètres.

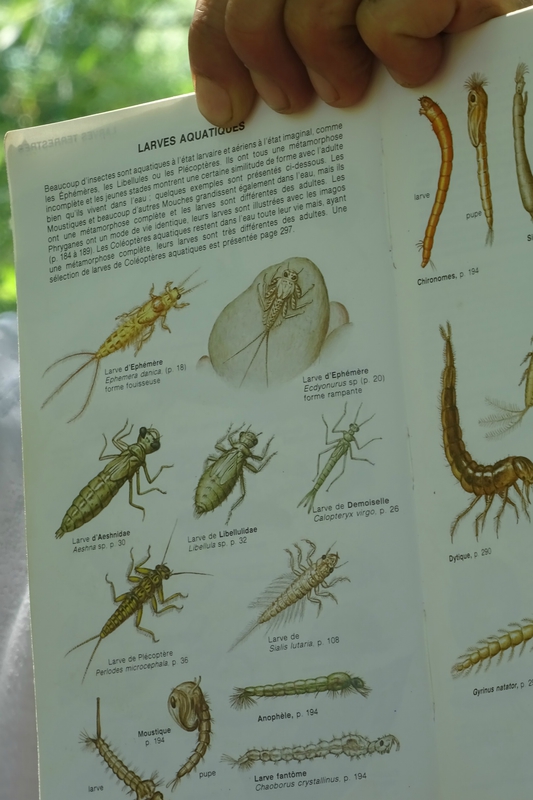

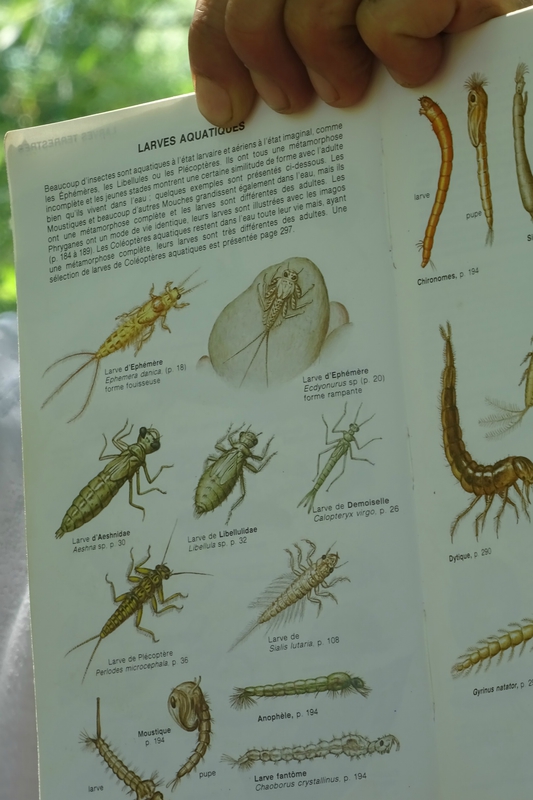

Le peuple des mares.

L'écosystème qui compose les mares et les petits lacs est riche. On y trouve de nombreux insectes prédateurs. Sur les deux premières photos on peut observer des libellules (Odonata) dans leur forme adulte et larvaire. Voraces elles ont autant d'appétit que cette népe (Nepa sp.), une punaise aquatique qui respire par le long tube qui se trouve à l'arrière de son abdomen et qui se saisie de ses proies grasse aux pinces de ses pattes avant.

Les mains dans la terre et pas que ...

Les enfants sont attirés par l'eau, c'est un fait incontestable. Parfois, ça méne à la catastrophe mais

qu'à cela tienne, cela fait parti des apprentissage de la vie et souvent, des souvenirs de jeunesse.

La cardère sauvage (Dipsacus fullonum).

Cette plante est passionnante, sa forme cultivée a permit à nos grand-mères de filer la laine mais son secret se cache dans ses feuilles. Celles-ci forment une coupelle où l'eau de pluie se dépose et dans la qu'elle la plante insérer des enzymes. Quand les insectes s'en approchent, ils y tombent , s'y noient et y sont dissous. Les femmes de l'antiquité utilisaient cette eau comme eau de beauté et nommaient la plante bain de Vénus.

Les poissons.

La tourbières a été exploitée pendant très longtemps par les hommes. Quand celle-ci ne l'a plus été, les carrières de tourbe se sont remplis d'eau et sont devenues des étangs. Peu à peu des poissons sont apparus. On y trouve ainsi des tanches, des perches soleil, des carpes communes, quelques gardons et bien d'autres espèces.

Le veratre blanc (Veratrum album).

Cette grande plante toxique aux fleurs plus ou moins blanches est parfois confondue avec la gentiane jaune (Gentiana lutea), ce qui peut avoir des conséquences funestes. Cela vient du fait que les feuilles et le port de ces deux espèces sont très similaires quand elles n'ont pas d'inflorescences visibles. Pour les différencier il faut regarder l'insertion des feuilles qui sont chez le vératre toujours alternes et opposées pour la gentiane.

Le milieu.

Il est composé d'une succession de tableaux, à savoir une grande prairie fauchée et pâturée, un début de sous bois, un petit marais, des étangs plus ou moins profond et une rivière qui porte le même nom que la tourbière: l'Herretang. Cette grande variété permet de voir des espèces qui se côtoient rarement d'ordinaire.

Les fleurs des milieux humides.

Celles présentées ci-dessous ne leurs sont pas forcément affilées mais s'y croisent souvent. De gauche à droite et de haut en bas, on peut citer l'épiaire des marais (Stachys palustris), la consoude tubéreuse (Symphytum tuberosum) et le sureau noire (Sambucus nigra) qui font le bonheur des abeilles et des papillons.

La balsmaine de l'Hymalaya (Impatiens glandulifera).

C'est une plante invasive qui détruit les biotopes et les espèces qui se trouvent à proximité d'elle de par sa redoutable adaptabilité. La voir dans ce milieu protégé me fait mal au coeur. Dans certaines zones des arrachages collectifs sont menés, pour le moment seul celui des renouées invasives (Fallopia) est pratiqué ici.

L'heure de la sieste.

Des vaches aubracs ont été introduites dans les zones de prairies de la tourbière pour les maintenir en l'état et permettre à différentes espèces d'oiseaux de nicher au sol. Cette race rustique était déjà présente à l'époque celte en Gaule et se reconnaît à ses grandes cornes noires, sa robe rousse et son naseau blanc.

Le mot de la fin.

Découvrir un endroit que l'on connaît plus ou moins bien avec des guides nature, c'est s'assurer d'apprendre quelques secrets inédis sur celui-ci. En particulier pour ce qui est des oiseaux aux quels je suis encore peu attentive mais je travaille fortement à ne plus avoir de difficultés pour tout ce qui concerne l'ornithologie.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F8%2F6%2F865811.jpg)